El centenario del nacimiento de Manuel Rueda llega a mí evocando de nuevo el principio de una amistad cuya calidez, duración y profundidad la dotaron de un sentido familiar que incluía por demás sinceridades, confidencias, consejos y otros atributos que me hacían sentir cómoda en ella. Una amistad que fue completa, tocando algunos aspectos íntimos, que me dio la posibilidad de ver el todo de este ser humano complejo, profundo y en cierto modo contradictorio: amoroso, tierno e infantil en ocasiones y hostil, duro y serio en otras.

Conocí en aquel entonces la mayor parte de esa totalidad que cada uno de nosotros también somos, y tuve el placer de sus luces y la comprensión y tolerancia de sus sombras que en una persona que escudriña y tiñe de poesía rutinas y ceremonias, al hombre y su destino, la historia y la geografía de su pueblo; que busca explicar, por así decirlo y a través del arte (ya sea literatura, música, teatro), sus inmensas emociones; en un hombre en el que se anidan las relaciones familiares con fuertes lazos y reiterada nostalgia; que da importancia al poder y la belleza de la palabra; en fin, un ser humano donde palpitan sentimientos inimaginables de devoción por todo, no es posible encontrar enquistado el odio ni la maldad.

El origen se difumina entre el trabajo literario de José durante el año 1977, las entonces tímidas invitaciones a mi casa, ya que conocía la fama de gourmet que él tenía, y el posterior nacimiento de César, nuestro hijo más pequeño, por quien Manolo sentía particular afecto entre los tres hijos, y por lo cual lo llamamos su padrino.

Desde siempre supe de la existencia de Manuel Rueda, pero lo empecé a conocer realmente como artista, a través de la amistad que había nacido entonces; primero como pianista, ya que nunca nos perdimos un solo concierto suyo en el país y a veces hasta algunos ensayos, y más tarde como literato, cuando empecé a leer toda su obra que he hecho mía por más de una razón: en ella encontré mucho de mis raíces geográficas, ya que ambos nacimos en la misma provincia, y en su poema La criatura terrestre, sobre todo en la parte final, hallé la conciencia de un momento de mi propia vida; porque descubrí al hombre en otra dimensión de sensibilidad social, humana, en un maravilloso manejo del lenguaje lleno de ritmos y conocedor cabal de lo que hacía. En su obra percibí la nostalgia, el rescate de los fantasmas que perturbaron su infancia, su adolescencia; la hondura espiritual, faceta insoslayable y presente incluso en lo escrito con apariencia profana; las complejidades del ser, de sus identidades, lo oculto, lo evidente, las coherencias o incoherencias humanas, los sentimientos amorosos más profundos que no pueden ser expresados con la presencia de la luz, ni frente al evidente cantar de los pájaros, sino mediante la mágica expresión poética que era a fin de cuentas la única manera que tenía para decirlo, porque su vida era el arte desde la mañana hasta la noche de todos los días que habitaron en él.

Manolo me impresionaba por su increíble cultura, memoria y conocimientos literarios y artísticos. De ahí nació mi inmensa admiración por el artista, pero mi gran amor por el hombre se hace presente por ese torrente de ingenuidad, a veces a propósito de las cotidianidades que le eran tan ajenas, a veces por ese asombro de cosas ya sabidas por él pero sobre las que quería tener otra aproximación, que era también una manera de acercarse a uno, a nuestro punto de vista.

Conmigo fue en exceso generoso, tanto en el trato personal como en su condescendencia hacia las cosas que yo escribía. Me invitó a colaborar en el suplemento Isla Abierta desde sus inicios y yo, llena de temores e inseguridades, acepté, a pesar del reto que ello significaba. Recuerdo que siempre celebraba estos pequeños artículos y sólo me criticaba mi falta de dedicación a esta labor. Me motivó, como nadie antes, a trabajar este aspecto de mi vida, durante tanto tiempo postergado; desarrolló en mí la suficiente confianza que me permitiría luego publicar mi libro de poesía, que antes le leí completamente.

Una experiencia inolvidable aconteció cuando, laborando yo en Intec, le solicité escribir el himno para esa universidad, a lo cual accedió gustoso. Yo le hablé del carácter de esa institución y él empezó a esbozar letra y música. Al texto que me dio le fui haciendo sugerencias, y fue cuando entonces me invitó a redactar varias de las estrofas de lo que hoy es el himno del Intec.

¿Cuántas personas pueden transitar y deslizarse perfectamente con la conciencia, el conocimiento y el deleite con que él lo hacía, desde el mundo de la música al mundo de la literatura, al de la enseñanza, al de la investigación, al sentir pasional por las cosas, al de la identidad de su país; al mundo de las bellas artes, del placer pronunciado de la gastronomía, al de la conversación y el de los sentimientos más profundos? ¿Cómo condensar en dos páginas las vivencias de más de 20 años con un hombre de la contundencia de Manuel Rueda? Tuve también el privilegio, el honor y el placer de oficiar, aprender y recibir los efluvios del arte en aquel Estudio de Manolo, una habitación de la casa dispuesta exclusivamente para los sentidos y la amistad y que fue el refugio dominical del Mariachi, un grupo formado por los músicos Vitalia Félix, Manuel Rueda, Aura Marina del Rosario, Jacinto Gimbernard, Miriam Ariza, Irma de Moya, Dulce Macarrulla, Henry Cloward, Samia Abkariam y Carmen Rita Malagón, Margarita Luna y Mirla Salazar como invitadas especiales, donde José y yo, los únicos con Henry que no éramos músicos, por ser los más jóvenes fuimos llamados “los muchachos”; el grupo se reunía los domingos por las tardes en encuentros que resultaban enaltecedores del espíritu y complacientes para el cuerpo, pues lo que inicialmente fue ir a compartir un té franciscano, se convirtió en cenas pantagruélicas donde se degustaban deliciosos platos preparados por cada uno de los participantes, pues hay que decir que otra de las virtudes y goce de Manolo era su fino y exquisito sentido del gusto, de la mesa, del buen comer; el aprecio por vajillas, manteles y recetas lo catalogaban como un cultor del arte culinario: una nueva receta, un restaurante recién inaugurado, una combinación de sabores exóticos, me remitía a él y era una delicia compartir esta experiencia.

Tengo muchos recuerdos y anécdotas de nuestra amistad, pero hubo momentos especiales, como los de ese último mes que pasamos tan juntos porque yo ya sabía que se trataba de la despedida, y no quise alejarme demasiado. Conociendo su alto sentido religioso y sabiendo que ya era poco lo que se podía hacer por su cuerpo irremediablemente enfermo, quise aportarle algo a su serenidad final. No sé si logré algo de esto, pero consciente como estuvo hasta el último momento, tuvo la oportunidad de bendecir a sus hijos, y decirles cuánto los quería, y de solicitar el perdón de quienes por alguna razón estuvieron alejados de él, o que él creyó haber ofendido, como lo hizo mediante una carta inédita dirigida al Cardenal Nicolás López Rodríguez que dictó a José el día 15 de diciembre de 1999, la cual nunca llegó a destino por la precipitación de los acontecimientos, pero que nosotros guardamos hasta hoy, en un folder amarillo, tal cual fue escrita aquella noche que parecía ser la última suya.

Recibió el testimonio de la amistad verdadera, de la admiración y el cariño de quienes lo valoramos en el mundo terrenal, hasta que su vida se fue apagando lentamente, y el pabilo de su existencia tocó el abismo oscuro, misterioso y silente de la muerte. Por días se instaló en nuestro universo personal, hasta que se agotó el aroma de su ausencia inmediata, y empezamos a dejarlo definitivamente entre nosotros, más allá de nosotros mismos.

_____

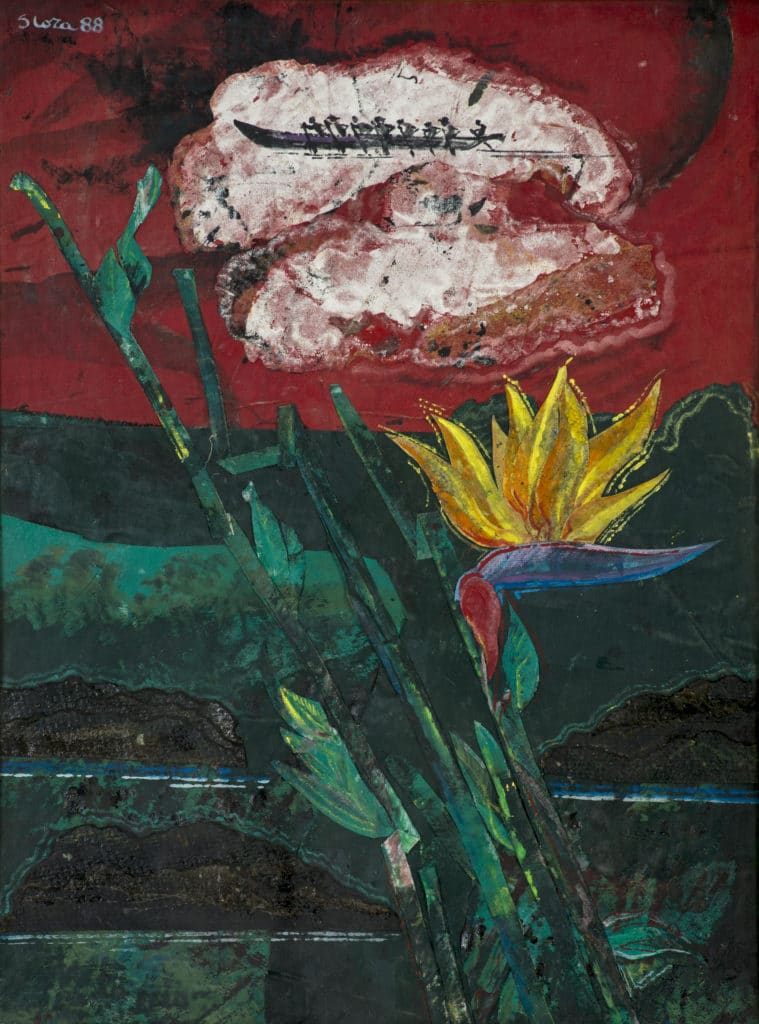

En portada: Heliconda, 23” x 30”, Col. Patronato Nacional de la Ciudad Colonial, 1988.

Ida Hernández Caamaño es escritora, abogada y profesora. Autora de la obra Las Miradas.