Vivo embriagada / y llena de ti… / pues me das el vino / de cada viñedo.

Vino de tus uvas, / vino de Engandi, / dado de tus manos / ¡por cada denuedo!

Que alocada estoy / y fuera de mí… / pues bebo delicias / y tu dicha heredo.

Dado por tus manos, / dado a mí… / Mira que aturdida / ¡y arrobada quedo!

Martha María Lamarche [1]

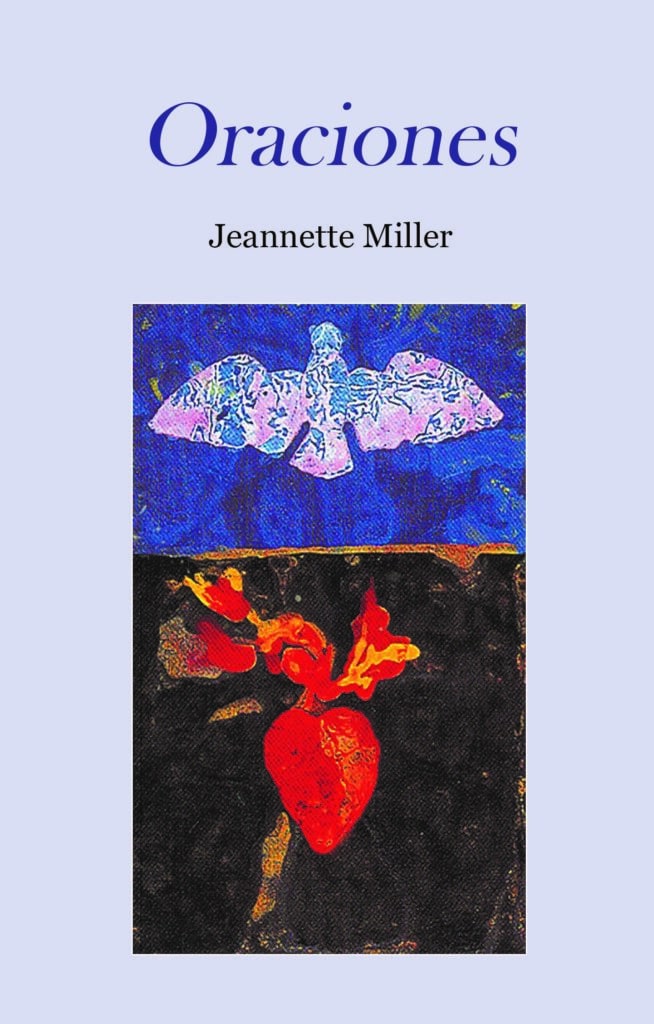

Este poema de Lamarche, en el que nos comparte sus experiencias místicas más elevadas, bien podría formar parte de la filigrana de versos que la autora del poemario Oraciones nos ofrenda con su encendida plegaria. Lo he escogido como epígrafe para el prólogo de este poemario en el que Jeannette Miller da cuenta de sus más profundas incursiones en Dios. A ella le podemos susurrar al oído lo que le confió el maestresala al esposo, principal beneficiario del milagro de Jesús, en las Bodas de Caná de Galilea: “Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando sus invitados ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora” (Jn 2, 10), porque hemos tenido que esperar hasta ahora para que Miller nos dejara probar lo mejor de su poesía. En estos poemas descubrimos que desconocíamos la más extraordinaria e importante de todas las facetas de nuestra insigne poeta, su alma mística, pues nos permite palpar en su desnudez todos sus haberes y saberes, para desvelarnos el ápice de su alma acrisolada en las profundidades de Dios.

En este poemario ella nos muestra que ha degustado a Dios como el apóstol San Pablo en su Primera Carta a los Corintios: esa presencia que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado y que ninguna mente ha concebido; pero que Dios tiene preparada desde toda la eternidad para quienes lo aman: “Y Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios” (1 Cor 2, 10). Se trata de un texto profundamente cristiano al que, precisamente por su conexión con la espiritualidad de Jesús, no podemos considerar estrictamente confesional: no transita por las ramas del cristianismo, sino que nos adentra en la experiencia cósmica, humana y divina que lo sustenta. En la medida en que este libro conecta con nuestra aspiración al bien, a la trascendencia, a la luz y la redención como superación del mal, el mundo instintivo, la oscuridad y el hastío, comulga con lo mejor de todos los credos e increencias, de todas las culturas y espiritualidades, de todas las religiones y ateísmos.

La experiencia de Dios que Miller nos comparte aquí es simultáneamente corporal, anímica y espiritual. La vive en cascadas sucesivas, cada vez más intensas. No se superponen ni contraponen, sino que confluyen hacia una fraguada armonía. Ella palpa a Dios en sus sentidos y sus entrañas, en sus sentimientos y sus anhelos, en sus búsquedas y sus aspiraciones, en el cosmos y las personas. Así lo verificamos en su poema “Dios en mí”: “Dios en mí, / yo en Él…/ El abismo de la Unidad… / El descanso en el abandono…” (p. 30). Por eso, lo testimonia como el “Padre del amor y la belleza. / Bálsamo que cura las heridas. / Origen de la luz. / Elemento esencial del equilibrio. / Eje de mi esencia” (“Eres”, p. 52).

En su proceso de transfiguración en Dios, en el mundo interior y exterior de la poeta se entabla una lucha entre los contrarios: el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el orden contra el caos, la verdad contra la mentira, la libertad contra la esclavitud, entre los cuales se realiza una síntesis que no brota de la eliminación ni del vencimiento sino de un proceso de trascendencia y redención. Proceso eminentemente personal, pero en el que quedan integrados todos los seres humanos y el cosmos. El poema “Epifanía” revela esta diafanía que torna cristalina la opacidad del mundo: “Espada de luz, / claridad en la noche, / orden contra el caos, / armonía en la liberación, / verdad / y no mentira” (p. 45). Por eso la poeta puede ver al Señor en una mariposa sin ser panteísta, con un profetismo ecológico que nos exige el respeto por la naturaleza a la vez que nos muestra su encanto como reflejo de la hermosura de su creador. Aquí conectamos con toda la tradición franciscana, con san Francisco de Asís y san Buenaventura de Bagnoregio a la cabeza. La poeta siente en sus venas el dolor del río menguado y el de la tierra reseca, sin que este dolor le robe la magia de la semilla que es promesa de un futuro esperanzador ni la de las nubes grises que preludian el arcoíris y la lluvia que mojará las flores que colorearán nuestra vida (“Oración por el agua”, p. 45).

En Oraciones descubrimos a una poeta completamente embriagada de luz, que ha cedido su voluntad a Dios en un acto de total entrega, equivalente al desposorio místico, que cantan los maestros ascendidos de las más variadas tradiciones religiosas en todas las épocas. Es en este luminoso arrobo espiritual suyo donde queda superado su miedo a la maldad, al dolor, a la oscuridad, al abismo, a la soledad… Por ello le ruega a Dios “ábreme a la luz” (p. 31) y le suplica “por esa paz iluminada” (p. 51), añorando “los días de luz y cantos / de mi niñez esencial” (p. 56), en los que la “oscuridad se puebla de puntos brillantes” (p. 45). En las entrañas de esta vivencia le confiesa al Señor su más hondo anhelo: “Diluirme en tu luz […] deslumbrada por el amor / de ti conmigo.” (p. 55), “abres túneles oscuros y los conviertes en luz” (p. 58), para reconocerlo a Él “En la claridad de las palomas” (p. 41), en las almas perseverantes que levitan “con un punto de luz en medio de sus pechos” (p. 46), sintiendo sus “Reflejos […] en las paredes blancas” (p. 34), experimentando las palabras del Señor: “como golpes de luz / que me protegen de la oscuridad / y del caos (p. 35) como la “lámpara constante que me guía / en medio de un caos no pedido” (p. 53), hasta entrar en las entrañas de Dios para descubrirlo y revelárnoslo como “sencilla luz” (p. 33), como la “Luz que purifica. / La mirada que alumbra” (p. 42). En la cúspide de esta embriaguez espiritual es donde ella nos regala su canto a las bodas eternas de un “amor que florece con la luz” (p. 48), “como una luz inmensa que quemaba y limpiaba / iluminando los recodos del universo (p. 35).

La poeta anhela vivir en la verdad, como una forma de honrar la experiencia de luz que Dios le ha regalado, también como un bello modo de permanencia en ella: “Si pudiera simplemente regresar / a la callada calma, / al secreto que nos guarda Dios en su palabra. / Si esta canción se prolongara, / y fuera, / y nos guardara. / Si este desgarramiento terrible / nos enseñara a ser verdad” (“Si pudiera regresar”, p. 46). En esta hondura experimenta la compasión del profeta que no juzga el mal del mundo ni lo justifica, sino que intercede por él para que Dios devuelva al buen camino a los hombres y mujeres que lo habitan desandando a la deriva (“Señor, escúchame”, p. 47). También es desde allí desde donde denuncia el consumismo imperante en nuestra actual sociedad apelando a la solidaridad que reposa en el corazón humano. Así es como actualiza las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12), que ella conecta con los derechos humanos, como demanda de la justicia esencial que todos nos merecemos ‒incluida la creación‒ pero que lamentablemente todavía es una materia pendiente para millones y millones de personas.

La petición que Jeannette Miller le formula al Señor en el poema “¿Cómo te pido?”: “¿Cómo te pido, Padre? / ¿De qué manera / doblo mi cabeza contrita / y me atrevo a invocarte?” (p. 25), queda respondida en la última estrofa de su poema “Oración por el agua”, cuando la poeta balbuce a Dios: “Yo te pido, Señor, / desde mi alma contrita / desde mi pequeño y encendido corazón / de rodillas en el centro de mí misma / doblegada ante tu inmenso amor / recogida dentro de mí / siendo contigo” (p. 51).

En el corazón encendido de nuestra poeta, la misericordia parece brotar de las entrañas mismas de Dios. Así la oímos confesarla en su poema “El perdón”, en el que, siguiendo los pasos de Orígenes, preludia una redención holística y apocatástica. Porque ni Dios ni nosotros seremos plenamente felices hasta que este no haya salvado a todos sus hijos: “Y un fulgor transparente como de agua y cristal / cubrió a los desechados / transformándolos, / mientras miles de puntos luminosos se unían / en un solo resplandor”. (p. 41). Y es que en Miller la identificación con Dios va de la mano de su identificación con los demás y con el cosmos, con quienes se relaciona en la piedad ‒compasión‒ de Dios que ella misma ha experimentado (“Desaparecer en ti”, p. 55). Lo cual nos remite a la “reconciliación dulce y total”, tan bien custodiada por Pascal en su Memorial. Por ello es que podemos afirmar que su poética es profundamente íntima, sin ser intimista, pues en ella tienen cabida los desterrados del mundo. Su poema “Ofrenda” es una preciosa e inigualable adaptación del gran protocolo del juicio final. [2] Llamada a la compasión con los hijos de nadie que la poeta nos hace sin otra pretensión que la de encarnar el mandato de Jesús, con quien ella se ha hermanado en su experiencia de Dios y al que descubre presente en los pobres, marginados y excluidos, tal como nos lo sugiere el Maestro en el evangelio de san Mateo (25, 31-46).

Su poema “Resurrección 2” nos remeda a los huesos secos del profeta Ezequiel (37, 1-14), que son vivificados por el Dios que es la vida misma, pero que no es una energía o un aliento, sino una persona que individualiza a la poeta y la abre al mundo y a los demás. Así es como Miller se va despojando de la materialidad de su ser para entrar en otra dimensión, la de Dios, divinizada, hecha uno con lo divino en el amor: “Entro a tu presencia, / ya no existo sino en ti. / Amarrada a mis hermanos / inicio el camino hacia donde me esperas, / Padre que me lo has dado todo, / aguardando la unión definitiva (p. 54). Igual realidad vislumbramos en su poema “Ábreme la puerta, Padre…”, en el que luego de su muerte, besa la otra orilla en la divina presencia, esa que ya en su vida terrenal ha gustado desde su más tierna infancia con tanta hondura e intensidad: “Ábreme la puerta, Padre, / y así podré penetrar / a la dicha inacabable / que borra el dolor y el mal” (p. 57). Se trata de una hondura en la que la poeta descubre que ni siquiera el amor define a Dios, porque toda palabra con la que buscamos abarcarlo o sugerirlo, no hace más que empequeñecerlo cuando nos deleitamos en su presencia. (“Si la palabra amor te definiera”, p. 59). Esto nos recuerda la invitación que nos hace san Juan de la Cruz en su Cántico espiritual cuando regocijándose en el corazón mismo de Dios se siente llamado a ir más allá de esta vivencia: “Gocémonos, Amado, y vamos a ver en tu hermosura al monte y al collado, do mana el agua pura; entremos más adentro en la espesura”. [3]

De acuerdo con el crítico literario César Fernández Moreno: “El poder de inmortalizar lo que toca hace al poeta igual a los dioses y a las hadas. Llevado por sus cantos el nombre de las enamoradas favorecidas por su deseo se transmite de generación en generación y, como lo escribió uno de ellos, Llega felizmente a las épocas lejanas”. [4] Realidad que se torna más fascinante cuando es un alma perecedera la que realiza este milagro de amor y cuando es a Dios a quien esta inmortaliza con su poesía. Esta es precisamente la ofrenda lírica que nos hace Jeannette Miller en su poemario Oraciones, en el que da cuenta del amor de Dios que ella ha experimentado en una relación que encandila su corazón y la vivifica. Así lo vemos en su poema “Amor mío”: “Agarrada a ti como a un clavo ardiendo, / como a un carbón encendido que purifica, / anhelo tu presencia permanente, / tu bálsamo de luz que perfuma mis días” (p. 53).

Nada humano es ajeno a su plegaria. Ella ora con la vida, con el día a día, con la palabra de Dios, con el tiempo litúrgico que nos propone la Iglesia, con los acontecimientos que trae colgados al corazón, con las vivencias que le desgarran el alma y con aquellas que deslumbran sus ojos. La suya es una poética cuántica, cuyos poemas no parecen estar hechos de materia (palabras) sino de pura energía (de luz). Esto así, porque en estos versos incandescentes nos comparte su más alto vuelo espiritual y su más profundo descenso al abismo insondable de la divinidad. Todo cuanto tocan estas partículas líricas se desestabiliza. Por eso nos erizan e iluminan al leerlos, haciéndonos vibrar al mismo ritmo subatómico en el que ella ha vivido su experiencia de Dios.

NOTAS

[1] Martha María Lamarche, En desbocado símbolo, Editorial Punto y Coma, San Juan 2014, p. 60.

[2] Cf. Papa Francisco Gaudete et exsultate, San Pablo, Colombia 2018, p. 64-66. Así es como el Papa Francisco denominó al texto del Juicio Final en esta exhortación apostólica.

[3] San Juan de la Cruz, Cántico espiritual 35, en San Juan de la Cruz. Doctor de la Iglesia. Obras completas, edición crítica preparada por Lucinio Ruano de la Iglesia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1982, p. 30-31.

[4] César Fernández Moreno, prólogo a Paul Eluard. Últimos poemas de amor, Ediciones de la flor, Buenos Aires 1979, p. 7.

_______

Fray Jit Manuel Castillo de la Cruz (Santo Domingo, 1974). Fraile franciscano, sacerdote, maestro, poeta y escritor. Licenciado en Arte y Filosofía, Maestría en Divinidad y Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla. Autor de novela, ensayo y poesía. Premio Anual de Poesía “Salomé Ureña” 2018.