Veo las blancas barbas de mi abuelo, su rostro plegado y sus ojos nublados de recuerdos, tejidos aun en los montes y perennes cañaverales. Penetro tan hondo en sus pensamientos y corro otra vez como un gamo. Recojo las gotas de lluvia llenas de historias y canciones, prendidas a los broques mecidos por el viento que resta los reflejos candentes del sol caribeño. El cual, tuesta mis sienes y hace chorrear la vaselina con que untan mis cabellos, rebeldes y oscuros, amoldados en gruesas trenzas que juegan en mi cuello moreno y curtido, herencia de mi abuela. Ella, delgada y silenciosa como una sombra de ojos aguados y serenos, resignada al rigor esclavizante de la industria azucarera junto a mi abuelo. Quien vino un día de lejos, huyendo de la miseria que azotó con furia su terruño de nacimiento, su Borinquen pequeño.

Con mi padre, de quien heredé mi corta estatura y mi impetuosidad indomable, mi abuelo cruzó las peligrosas aguas del Canal de la Mona, rizadas con fuerza por el viento del sur. Tocadas por un sol ardiente de verano, hervían y gemían constantemente, meciendo y empujando la escuálida embarcación en la cual navegaban, preñados de esperanzas, un grupo de mojados borinqueños. Era aún muy mozo mi padre, incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo grandioso y lo insignificante, pero poseía alma de aventurero, ya patente en sus pocos años y mientras los adultos rezaban para que la travesía saliera bien, él rogaba para que una tormenta les acompañara y así, según él, tener un viaje interesante en la que demostraría sus habilidades de buen navegante, fantasías alimentadas por las tandas de historias de piratas que leía con pasión. Lentamente se alejaron las costas hasta ser absorbidas completamente entre el cielo y el océano, allá donde ambos se juntan, fusionándose en una sola línea azul.

La oscuridad hizo su entrada suave y murmurante, trayendo un negro cielo cargado de estrellas que pestañeaban y se desprendían hasta hundirse en el mar, tragadas por las olas constantes de aquella vastedad. Las aguas se convulsionaron por largas horas, hasta teñirse de escarlata junto al cielo, el cual se fue difuminando a medidas subía el astro solar con ardor sobre sus cabezas. Bañando las olas salvajes y las velas extendidas de la embarcación de aventureros. Ese día, recuerda mi abuelo, gaviotas blancas asomaron, llenando con su graznido el viento. Poco a poco apareció ante sus ojos la sombra tenue de las montañas lejanas de lo que sería su nueva tierra. La que amaría más que a su patria, de la cual se estaban adueñando los norteamericanos y como hombre orgulloso, prefería abandonar su suelo y ser libre en otras tierras que ser esclavo en la suya, bajo un yugo que se mostraba benigno pero que al fin y al cabo era un yugo que los batía en la confusión de ser latinos o americanos. De trabajar para ellos o para un pabellón extraño que se adueñaba de su libertad con discursos de democracia y que los mandaría a las armas sin importar si era o no su guerra. De ese nuevo látigo huyó mi abuelo, de ese látigo que era peor que cualquier miseria y prefirió aventurarse, emigrando con su escasa familia, a la isla más cercana que podría prometerle un futuro menos sacrificado. Trabajaría duro, muy duro pero para él. Así llegó a estas tierras no menos azotadas por la ambición extranjera, un puñado de familias borinqueñas.

Cornielle, el abuelo, había perdido a su lánguida mujer cuando paría a su segundo hijo y no pensaba darse el lujo de dejar él también a sus hijos huérfanos. Quería darle otro futuro, el que había soñado para ellos y decidió partir a recolectar suerte en los ingenios azucareros, al otro lado del Canal de la Mona. Llegaron al fin sin prisa y sin tormentas como esperaba mi intrépido padre, a la tierra que tenía montañas de oro, cuyas pepitas también arrastraban los ríos; que tenía minas de plata, se cultivaba la bauxita y el ámbar amarillo y en muchos sitios, aunque no lo quieran decir, hay fuentes del líquido negro. A pesar de que todos sus compañeros hablaban de esas utopías a Cornielle solo le interesaba una empresa menos ambiciosa, a la que se entregaría de por vida.

Un fantasmal pueblecito del Este los recibió. Allí, un grupo buscó la manera de establecerse rápidamente, otros fueron detrás de la mera ambición y se internaron en el Norte. Mientras Cornielle con sus dos hijos, se desplazó un poco más al Oeste, donde se radicó en una de las zonas que producían con mayor demanda la caña de azúcar. Industria en la cual él poseía un poco de experiencia. Atravesaban los rieles la aldea escogida por Cornielle. De pobres colores y escasos sonidos. Con cenizas de tiempos remotos, barracones torcidos con techos oxidados que sonreían, dejando escapar las goteras de las lluvias eventuales, añadiendo música al vecindario dormido. La pluma, como solían llamar sus moradores al molino de agua, giraba constantemente, golpeada por el viento haciendo derramar el aljibe. Esas aguas se posaban creando un charco pestilente, donde los gusarapos alimentaban a las bestias y perros que, en solemne rito, saciaban su sed. Solo un apagado sendero, esculpido por pisadas de bueyes, caballos, y huellas de carretas, lo separaba celosamente de las colonias de caña y en la curva, donde se perdía el camino, se divisaba la casa diminuta de la viuda. Mujer rechazada por muchos por ser huraña y esquiva.

Una casa de tablas verticales, con olor a muchos años, fue la primera morada que alojó sus amplias inquietudes y desventuras. Junto a sillas torcidas, algunos envejecidos sofás de caoba con brazos ennegrecidos de tantas manos que los manosearon. Un humilde camastro con uno de sus altos barrotes roto y roído por las carcomas, dejaban caer con notable descuido las cortinas, ya negras por el tiempo y el tizne de las lámparas de kerosén. Un viejo mosquitero de infinitos hoyuelos, era la mampara que protegía de los feroces mosquitos, que como auténticos vampiros, osaban beber la sangre de sus hijos. No fue tan fácil adaptarse al nuevo refugio de su cuerpo, donde el sacrificio, la esperanza y la incertidumbre se enjugaban cada noche y se escabullían por las rendijas de los setos con las primeras luces del día. En corto tiempo, la vetusta casucha obtuvo otro aspecto más cercano a una modesta morada, aunque lejos del hogar que añoraba.

Las expectativas no se mostraron tan benignas como Cornielle esperaba. Los trabajos que pululaban eran los convenientes para alimentar a sus hijos y quizás a la mujer de sus desahogos pero no para acumular fortuna. Obligaban a doblegar sus espaldas ante el arduo trabajo del campo, las condiciones que lo enjuiciaban día por día, poniéndole a prueba bajo un sol verdugo que calcinaba su cerebro o cuando lo volvía cenizas sofocando los incendios forestales. En los que no pocas veces se chamuscó los bigotes y todos los pelos de sus brazos, para llegar a su rancho negro de humo y oliendo a azúcar quemada. Fue en una de esas noches, en que a menudo ardían, como piras del infierno, decenas de campos de caña, cuando sus hijos, plácidos e inocentes se dejaban mecer en los brazos de Morfeo, y que él trataba de alcanzar por lo menos un mechón de sueño, enredándose entre las sabanas y la almohada de plumas, estrujando con delirio mortal las ansias que ya se escapaban a su control, que llegó a sus oído el crepitar lejano de llamas que devoraban un campo cercano y voces acaloradas llamándole con empeño.

—¡Cornielle, Cornielle! ¡Se quema la Cuarentidos!

—¡Se quema la Cuarentidos, Cornielle!

Cornielle apareció volando en la puerta con el calzón a medio poner y pasmado chocaron sus ojos con el siniestro fantasma que lanzaba al aire enormes lenguas al rojo vivo, llenando el espacio de humo, diminutos restos de hojas calcinadas y ardor penetrante que parecía tragarse a las colonias aledañas y al batey con todos sus barracones tan próximos a las veredas en llamas.

—¡Otra vez al infierno!— rezongó Cornielle

—Cornielle, corra que se quema también la casita de la viuda.

—¡Hay que trochar, hay que trochar! —gritaba Otilio.

Todos hicieron esfuerzos por salvar la colonia y la casita de la viuda que al ser de yagua incentivó la vorágine, alcanzándola con sus temibles tentáculos hasta hacerla cenizas bajo la atónita mirada de quienes hicieron lo imposible por salvarla. Se cansaron de trotar las llaman, extinguiéndose junto con las voces de la muchedumbre impotente ante su triunfo. En tanto, la viuda gritaba la pérdida de sus pobres pertenencias, la gente murmuraba, preguntándose qué iba a pasar con ella.

—Es un ingrata, asesina de maridos—decían quedo algunos

—Tiene tan mal vivir, esto ha sido un castigo—confirmaban otros entre dientes.

—¡Vendrá a mi rancho!— exclamó solidaria la vieja Olimpia, con su quijada prominente y un cachimbo de barro colgándole en la esquina de su hundida boca—¡yo no tengo nada pero en mi casa cabe quien me necesita, aunque sea ingrata—¡Venga usted, yo no le cierro la puerta a nadie!

—¡Como se atreve, Olimpia!— le reclamó otra mujer con asombro—Mire como está ella maldiciendo a todos, como si fuéramos nosotros culpables de su tragedia.

—¿Y que con eso?

Mientras todos hablaban del destino de la viuda, la curiosidad empezó a hacerle cosquillas a Cornielle, pues a pesar de que todos hacían pésimos comentarios acerca de ella, nunca había visto a la infortunada y huraña mujer. Escuchaba sus lamentos del otro lado de la muchedumbre y se abrió paso para ver de lejos al monstruoso espécimen del que tanto hablaban. La encontró de espaldas, sentada al borde de la cuneta con los pies dentro de esta, abrazando a una criatura de algunos tres años. Un oscuro manto la vestía confundiéndola con la noche. La curiosidad de Cornielle se volvió intriga y sin vacilar tocó el hombro de la mujer quien como un rayo se volteó para ver quien cometía el atrevimiento y como un latigazo fulminó con la mirada al intruso. A pesar que el calor abrasaba la atmósfera, Cornielle se congeló porque las estrellas en el cielo no brillaban más que aquellos ojos aun de lágrimas llenos. Inigualablemente bellos, en su rostro de diosa, enrojecidos por las brasas y acariciados por el rencor y el miedo.

—¡Ah, es usted el extranjero!— susurró con desprecio la mujer —¿A qué viene? ¿A humillarme también como toda la gente del batey?

Cornielle no encontró palabras para contestar, porque de verdad que solo por curiosidad había ido, para conocer al mutante que tanto despreciaban, pero ¿cómo le decía? —¡Diablos!—pensaba con la razón y el entrepiernas—¿Quién puede convertir en demonio a un ángel? ¡Carajo! ¡y es viuda!

—¿Es mudo usted, además? – se burló la viuda.

—Perdone usted, pero… pero… —tartamudeaba la estatua humana—es… que vengo a disponer para usted… y su hija mi humilde casa—y también la cama, las sabanas estrujadas por tantas noches de ansias y su almohada de plumas, su tiempo perdido en quimeras y su amor en descuido. Sus brazos chamuscados y su pecho vigoroso. Todo, todo eso se lo ofrecía a la viuda sin que ella lo pidiera. Trabajaría de bracero cuantas veces fuere necesario y también de carretero, arriaría las reses y fabricaría potreros y si ella quería le construiría un rancho nuevo. Y la viuda que tan agria estaba a pesar de tanta azúcar que le rodeaba, le abrió el cielo con una sonrisa y volvió a incentivar el incendio con su mirada de fuego. Cornielle no escuchó más el murmurar de la gente ni el hueco roncar de los escombros, solo escuchaba el suave susurro de aquella larga falda negra conversando con los pies desnudos al tuntuneo de las caderas de la viudita despreciada.

Colgaban los consejos de la gente por todos lados. Sin escucharlos, Cornielle se cargó a la viuda a su rancho, para descubrir que no tenía cola ni orejas de gato, que sus dientes eran perfectos y que sus ojos eran como fuentes manando agua constantemente, que empaparon su almohada de plumas, que atesoraba ocultas sonrisas, voz de princesa y manos de seda. Con los días la viuda cambió sus recios vestidos negros por ligeros vestidos de colores, liberó al viento su cabello siempre oculto debajo del pañuelo, aunque como una rosa siempre callada y bella, llena de secretos de los que Cornielle se fue apoderando sin siquiera pedirlos. Inventaron juntos ponerle lazos al aire y vaciar el río en una sola botella, dibujar nuevos caminos y jamás decir que un incendio era un infierno.

Mientras crecían sus hijos bajo la falda de la viuda Sunilda, la mujer con quien decidió vivir su vida en el terruño nuevo y quien le dio hijos con una rapidez increíble, él se esforzaba trabajando de sol a sol dejando el sudor en los bateyes, luchando cada día con los braceros haitianos, con tercos bueyes acarreando caña al ingenio. Tarea difícilen la época de sequía pero torturadora en las temporadas de lluvia. Cuando terminaba el apogeo de la zafra, llegaba sin preámbulo alguno el brutal Tiempo Muerto dándole a los campos y bateyes la más terrible visión de miseria. En las bodegas expendían lo que había con precarios vales, incluyendo estos solamente harina con gorgojos, bacalao añejo o arenque viejo y una cuarta de aceite. Cornielle probó el Tiempo Muerto los dos primeros años y al siguiente se cargó otra vez a su viuda, la que ya no era viuda y a su prole en crecimiento y se marchó a Tintero, donde compró unas cuantas tareas de tierra negra con un puñado de becerros atestados en un potrero, un retoño, dos matas de aguacate morao, seis matas de mango, algunas de coco y un enorme patio donde se espantaron los críos a correr como potros, con una casa de pocas dimensiones en el centro, de tablas de palmas con un lado tumbado cubierto de trinitarias violetas y muchas cayenas rojas que iluminaron el rostro de Sunilda. Como no había zafra en la que trabajar Cornielle se ocupó en sembrar conucos de yuca, plátano y maíz según el tiempo y a criar puercos en una pocilga por la que empezaron a disputar él y su mujer.

—¡Esa pocilga hiede demasiado!—gritaba ella a cada rato y para no hallar un día a sus puercos víctimas de Sunilda, decidió venderlos por una baratija en el pueblo.

Se acercaba otra vez la Zafra, sinónimo de prosperidad y apogeo. Las bodegas se abastecían de nuevo ofreciendo una mercancía más variada y fresca además de que el Consejo Estatal le ofreció el cargo de Guarda Campos. Acompañado de Solín, su perro, trotaba muchas horas a caballo al través de interminables tareas de plantíos de caña entre los carriles, ora crecidos y florecidos pavoneando al aire sus pendones, ora retoños en crecimiento, hasta que el sol se ponía regresando a su casa doblado como una grapa del cansancio, donde la antigua viuda le esperaba con todos sus encantos hábiles. Pero no obstante, su pesada lucha se encarnizó con la educación de su prole la que se había incrementado a un elevado número de ocho y de diferentes tamaños y colores. Unos años más adelante obtuvo el puesto de supervisor, cargo que le robaba inclemente su tiempo, mermando la atención de su mujer la que empezó a volverse agria de nuevo ocultando otra vez sus sonrisas, quejándose de que Cornielle no la veía, que no la escuchaba y peor aún, que no la atendía como Dios mandaba.

—¿Y qué quieres que haga, mujer?— le reprendía Cornielle cuando tenía ánimo.

—¡Ah pue, hombre, que si no me puede ver ni oír por lo menos que me atienda—reclamaba ella sus derechos. Pero el hombre que había dejado su Borinquén pequeño, que había cruzado el Canal de la Mona detrás de un sueño, se hizo esclavo del trabajo que le estaba robando el amor de la mujer que una noche sacó de las cenizas de lo que él llamaba el infierno y no se daba cuenta, ya que creía que atendía a su mujer con el dinero. ¡Vana es la gloria, del hombre que se hace viejo! Pues cuando un día llegó del Ingenio encontró a sus muchachitos corriendo por el patio como chivos sin ley, la mesa vacía, la cama tendida y ni rastro de Sunilda.

—¡Se fue Sunilda carajo!— confirmó el hombre—¡Ahora que hago yo con esta pandilla de muchachos!

Y convencido se tumbó sin fuerzas en el haragán más próximo. Tenía cansancio, hambre y dolor pero no lo sentía ya que su dolor grande era la ausencia de la viuda. La cama se le hizo gigantesca y el techo empezó a caerle en pedazos y doliéndole las noches y las madrugadas, volvió a enredarse con las sabanas escuchando el bramido de alguna vaca y el retozo de los muchachos que alborotaban la casa. Cornielle volvió al batey buscando el rastro de Sunilda consciente de que por esos predios ella no volvería, preguntó en los bateyes cercanos, fue al pueblo y al mercado, preguntó a los braceros haitianos y por todos los campos. No encontró de ella un solo rastro ni el suspiro de una huella. —¡Sunilda se fue! ¡Lo abandonó su mujer!—Comentaba la gente que como una sombra le veía pasar por los cañaverales. El tiempo largo se le hizo a Cornielle gritándole al viento que no importaba cuanto hablara Sunilda él la volvería a escuchar, que se la devolviera que la iba a ver aunque ciego estuviera y que la atendería, no solo con dinero si no con todo lo que ella quisiera, con él entero. El viento con estrépito se rió en su cara burlándose de su debilidad de hombre macho y las noches con sus madrugadas lo torturaron tanto que pedía a Dios que no se llevara al día si las noches las pasaría sin Sunilda.

Un día Cornielle, cabalgando, cumpliendo su jornada de trabajo por los carriles de un verde y saludable retoño, distinguió a lo lejos una apagada sombra azul, que parecía moverse con la brisa. No sabía si iba o venía. Detuvo a Gualipote como llamaba a su caballo. Solín se lanzó con alarmante ladridos al encuentro de la sombra azul. ¡Vaya sorpresa! El cielo se abrió de nuevo y corrió fuego por sus venas al ver sonriente a su viudita que volvía más radiante que nunca. La vio y no se cansó de verla, la enganchó en el Gualipote y se encaminó con su carga preciosa a otro retoño más crecido y sobre el cálido barbojo, le prometió atenderla y la atendió hasta que el sol cayó, lento y silencioso escuchando pastar al Gualipote libre y sin avíos. Sunilda no volvió a marcharse porque el abuelo no dejó jamás de mirarla ni de escucharla, ni de atenderla, haciéndole saber que si mil veces tendría que cruzar el Canal de la Mona, por ella mil veces lo haría, y que por ella se quemaría los bigotes sofocando los incendios y así permanecieron mis abuelos muchos años hasta que el pelo se les hizo blanco y comenzó a caérsele y a sus ojos empezó a molestarles la luz hasta que dejaron de verla.

Diciembre 2002

____

Ingrid Gómez Natera es novelista y cuentista dominicana. Premio Funglode de Novela. Esta obra fue premiada y publicada por editorial Edinexus, en la colección Pobladores, Inmigrantes y Exiliados, 2004, Málaga, España.

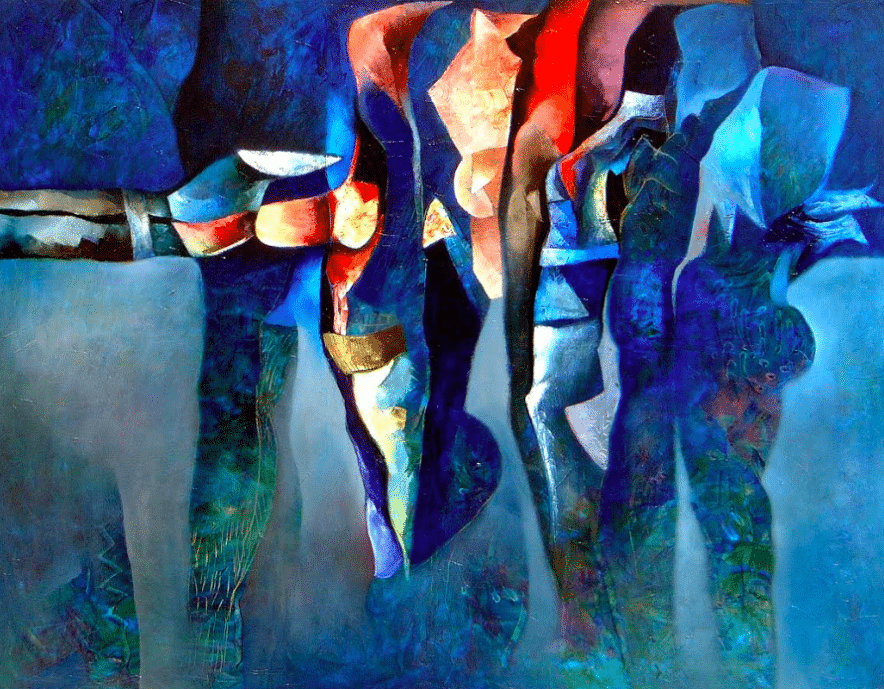

Hilario Olivo es el autor de los lienzos que acompañan este texto. Nació en San Francisco de Macorís, 1959.