Es con profundo dolor y pesar que las comunidades dominicanas de los estados de Illinois y Minnesota reciben la noticia de que la República Dominicana ha perdido al laureado Alexis Gómez Rosa, uno de los grandes escritores dominicanos, reconocido internacionalmente por su profundo conocimiento y dominio de la poesía y por la excelencia de su confección poética, recogida en varias publicaciones y plasmada en su monumental poemario El festín (s)obras completas, de 1518 páginas.

Para mí la pena que me embarga es aún mayor porque en Alexis he tenido una amistad que data medio siglo, cimentada en el respeto y la consideración mutuas. Era una hermandad compartida en los albores de la búsqueda de la palabra que ya él comenzaba a cultivarla como naciente expresión poética en los talleres del poeta chileno Nicanor Parra y con otros tantos grandes literatos pasantes por New York, a principios de la década del 70. Recuerdo que íbamos a oír los recitales de Pablo Neruda en la Universidad Columbia, a quien habríamos de invitar al Loeb Student Center de NYU, un año antes de recibir el Nobel, pero no pudo asistir.

En ese centro nos rozábamos con la política estudiantil que mientras demandaba la presencia de más hispanos y apedreaba a la policía en protesta en contra de la guerra de Vietnam, aprovechábamos un ligero respiro y paralelamente planeábamos presentar al chileno Humberto Díaz Casanueva, al ecuatoriano Jorge Icaza, al estadounidense Allan Ginsberg, juntos a Edgar Paiewonsky-Conde, aquel común amigo de antaño y soñador de la palabra y el poeta cubano Rafael Catalá. Entre set y set para no perder los bríos, bebimos largas y tendidas copas de vino con Juan Goytisolo, en aquel sótano de un barcito de Washington Square, rodeados de otros estudiantes.

New York, ciudad que deslumbraba a Alexis y lo embebía, que también lo llevó a explorar y a sumergirse en los avatares de la ideología comunitaria con el Comité Pro-Defensa de los Derechos Humanos, donde nos sumamos a Juan Daniel Balcácer, Eric Vicioso, Chiqui Vicioso, Dinorah Cordero y Edgar Paiewonsky-Conde, fogosos ideólogos del quehacer y activismo políticos de los años setenta. En aquel caldeado momento histórico, donde solo se quería definir la palabra con base al discurso panfletario y ahogado por un cerco asfixiante de una izquierda que desdeñaba su inexorable poder abrumador y el discurrir poético de Alexis, paradójicamente sale a la luz el poemario Oficio de post-muerte, un modesto primer libro ribeteado por zigzagueantes rayas rosadas en la portada.

Ese pequeño poemario sería artilugio de una perpetua amistad que culminaría en insólitos y aventureros viajes, salpicados de romerías y amoríos por las gélidas tierras de Minnesota e Indiana –no nos importaba, éramos jóvenes y estábamos llenos de ilusiones– hasta plantarnos en el oriente estadounidense, Alexis en el campus de la Universidad de Massachussets-Boston, y yo, en el de los campus de las universidades de New Hampshire y Boston, pero ambos hermanados en aquel apartamentico de dos niveles de Watertown, en donde compartíamos los círculos literarios de Harvard, Boston College, MIT, y Northeastern. ¿Lo recordaría el poeta?

Allí estábamos, de una farra a otra la pasábamos celebrando el verbo hasta el amanecer con los argentinos Alicia Borinsky, el gaucho lingüista Alfredo Hurtado y Jaime Alazraki, y el gringo Harry Rosser, entre otros críticos, y diletantes de la escritura, cuyos nombres se me escapan. En el apartamentico gris donde Alexis se jactaba de haber sido el Celestino de mis amores (sí, aquel de la mezo-soprano del Berkeley School of Music quien luego acompañaría a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti), y de un matrimonio, cuyo fracaso le enrostraba por haberme presentado a la que eventualmente pasaría a ser mi exesposa, a lo que me respondía con risa maliciosa “por tu culpa, pendejo”.

Ese era y es el amigo, sin pelos en la lengua, afirmando la verdad que robustece y nutre la amistad verdadera. Es con quien, hoy por hoy, he recorrido ese largo trayecto de compartir penas, y juntos apurar los sinsabores de la pócima amarga de los que pretenden desconocer el impacto de sus logros literarios aun frente a la irrefrenable opinión internacional que merecidamente los celebra. También es hoy por hoy que me sonrío y me alegro de haber gozado de su indiscutible amistad y de haberla tenido como dote privilegiada, hasta llevarme al compadrazgo de su tercer hijo, Adrian, posterior a sus dos primeras Berenice y Yelidá. Es la amistad de una voz hermana que retumba de extremo a extremo en la Arzobispo Portes (“¡Poeta, hable bajito, que hasta en el Colón te oyen!”, diría el también poeta y amigo Mateo Morrison, siendo fiel cómplice con su estentórea voz), que inflexiblemente quiere domar sin ya poder.

Es el amigo con quien, durante mis viajes a dominicana, nos explayábamos en Boca Chica con el innegable servicio de Cherry propietario de un improvisado chinchorro de bebidas, aparejado con descoloridas chaisse longes ya batidas por el tiempo y protegidas por paraguas playeros casi desguayangados, y quien ahora se encuentra alquilado por D’Nancy. Cherry, moreno bien oscuro, casi azuloso, de nariz aguilucha, labios finos y cuerpo de púgil retirado, solía traerle una de esas haitianas ambulantes para masajarle las piernas con aquellos extraños aceites de marcas desconocidas –“malchante, ¿uté también quiere su masajito?” me preguntaban– por supuesto, mientras bebíamos vodka acompañados de yaniqueques, en sí una sabrosa y extraña degustación gastronómica. Y al caer la noche se cumplía el ritual de pasar por donde Pelota, la del número 6, a darnos un viaje de frituras. Mientras espantábamos las moscas y nos batíamos con los mosquitos sentados en sillas tambaleantes, despachábamos tostones y batatas asadas –y el aguacate tenía que aparecer o lo buscaba en la esquina– con chillo y pez loro pese a que este estaba prohibido.

Ese era Alexis: desafiante, contestario al poder irresoluto, el de coger atajos sin importar si viene un carro en vía contraria, es el amigo a quien añoro, el que me riposta con sonrisa casi apenada cuando le pido que me lea un poema que he creado pensando que me elevaría al excelso parnaso de los grandes poetas: “Núñez (no nos llamábamos por el nombre), mejor sigue en la narrativa”. Hoy, amigo Alexis, lo terrenal de tu físico cede el paso a tu humanidad que será indeleble en el recuerdo.

__

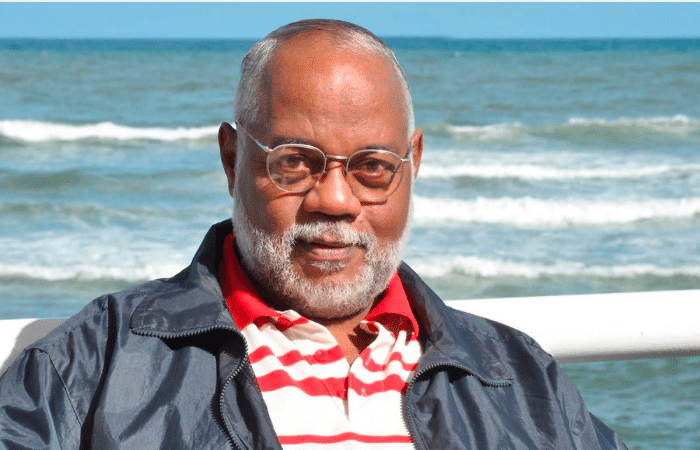

Rafael Núñez Cedeño, PhD, es un reconocido lingüista dominicano y catedrático emérito del Departamento de Estudios hispánicos e italianos de la Universidad de Illinois-Chicago.